半導体シリコンにおける長いバレー緩和時間を室温で直接観測することに初めて成功

東京大学物性研究所の白井亜美大学院生と松永隆佑准教授は、同研究室の室谷悠太助教ら及び吉信淳教授と協力し、半導体シリコンの電子が示す長いバレー緩和時間を室温で直接観測することに初めて成功しました。

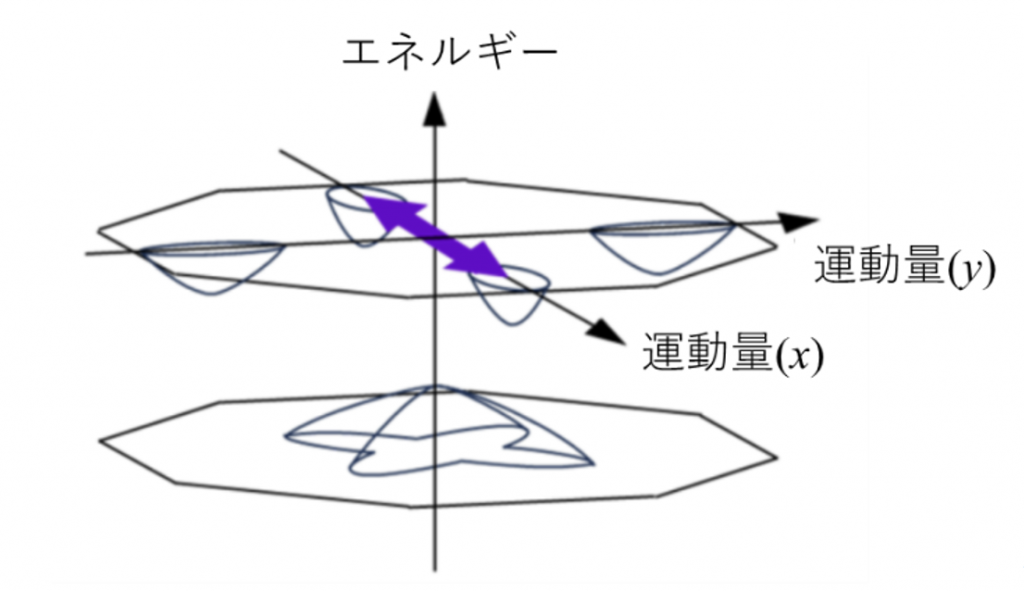

固体中の電子は、電荷を運んで電流を流すだけでなくスピンという別の自由度も運ぶことができるため、従来のエレクトロニクスの枠組みを超えたスピントロニクス素子の研究は基礎と応用の両面からとても重要です。さらに近年では、「電子の状態が運動量空間のどの谷(バレー)に位置するか」を表すバレー自由度にも注目が集まっています(図1)。特にグラフェンや単層遷移金属ダイカルコゲナイドといった物質では光を使ってバレーの偏りを操作しやすいため、国内外で爆発的に研究が行われています。しかしこれらの物質は原子層レベルの厚みしか持たないため取り扱いが未だに困難であることや、室温ではフォノンや不純物等との散乱によってバレーの偏り(バレー分極)がすぐ緩和してしまうことなどが応用に向けた障壁となっています。

本研究で白井大学院生らは、半導体産業の主役であるシリコンに注目しました。シリコンの電子は、運動量空間で6つのバレーを有しています。シリコンのバレー自由度の重要性は1970年代から認識され、バレーのエネルギー縮退を解くことで電界効果トランジスタとしての性能が大きく向上するなども知られています。結晶軸と揃った方向に直線偏光した光パルスを使うとバレー分極した電子が作られることも知られていました。しかしそのようにバレー偏極した電子がどのような輸送特性を示すのか、バレーが緩和するまでの時間がどれだけ長いのか等は未解明でした。

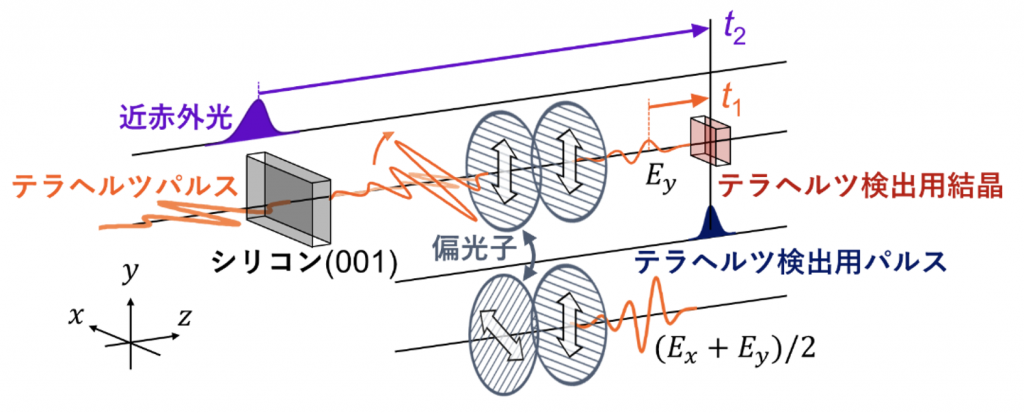

白井大学院生らは、松永研究室で開発してきた高精度テラヘルツ偏光分解実験システム(図2)を利用して、近赤外光でシリコンのバンドギャップ端に電子を励起した後でテラヘルツパルスを入射するという実験を考案しました。近赤外光によってバレー偏極した電子状態が作られると、電気伝導度に異方性が現れると考えられ、それはテラヘルツ帯の電磁波に対する線複屈折及び線二色性として作用します。その結果生じるテラヘルツパルスの偏光状態の変化を、100フェムト秒(10兆分の1秒)の分解能で超高速かつ高精度に計測することで、バレー自由度の偏りが生じてから失われるまでのバレー緩和時間のダイナミクスを計測することに世界に先駆けて成功しました。

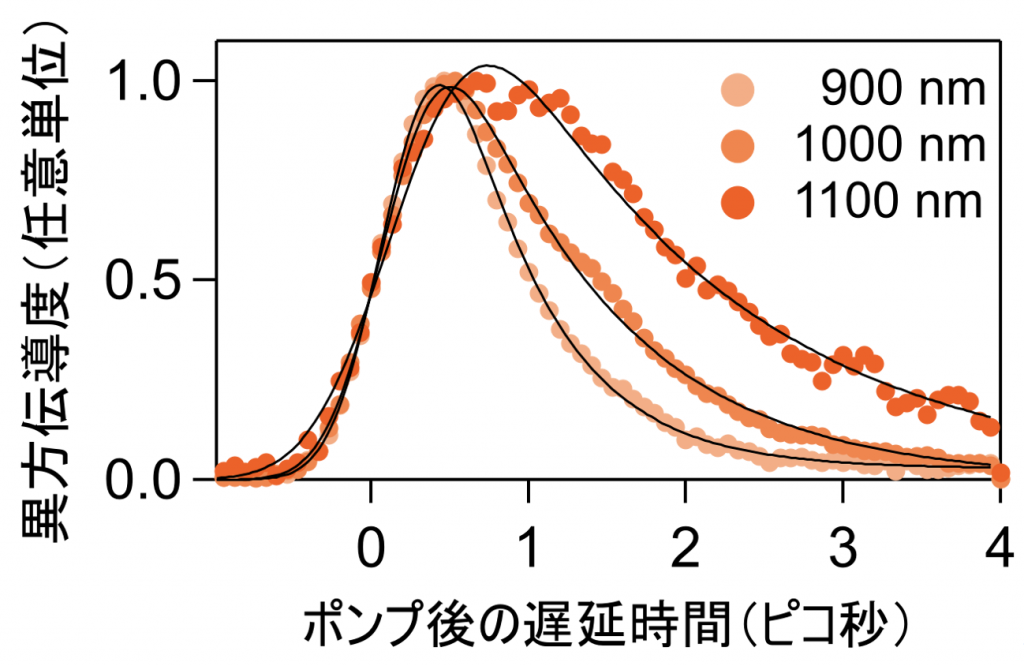

その結果、シリコンの電子が示すバレー緩和時間は、電子がバンドギャップ端に近づけば近づくほど長くなり、バンド端では1.5ピコ秒もの長さに達することが明らかになりました(図3)。これは理論的に予測されていたf散乱と呼ばれる散乱確率とよく一致することがわかりました。そして、単層遷移金属ダイカルコゲナイドと比較しても20倍ほど長く、シリコンにおけるバレー自由度の活用が期待される結果が得られました。この成果及び本研究で開拓された実験手法は、今後のシリコンやその他の半導体における室温バレートロニクスの発展に大いに寄与すると考えられます。

本研究の成果は、2025年3月5日に米国科学誌『Physical Review B』にオンライン掲載されました。

発表論文

- 雑誌名: Physical Review B

- 論文タイトル:Valley polarization dynamics of photoinjected carriers at the band edge in room-temperature silicon studied by terahertz polarimetry

- 著者:Ami Mi Shirai, Yuta Murotani, Tomohiro Fujimoto, Natsuki Kanda, Jun Yoshinobu, and Ryusuke Matsunaga

- DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevB.111.L121201

関連ページ

- 東京大学物性研究所 松永研究室

- 東京大学物性研究所 吉信研究室

- 2024.10.24物性研ニュース白井亜美氏(松永研D1)がシンポジウム「テラヘルツ科学の最先端XI」で優秀学生発表賞を受賞

- 2024.01.05物性研ニューススピンホール効果の周波数特性を初めて計測、材料評価へ新たな道筋

- 2023.08.30物性研ニュース円偏光を当てたディラック半金属における異常ホール効果の起源の解明

(公開日: 2025年03月06日)