半導体に円偏光とバイアス電場を同時に与えた時に生じる起電力の正体を解明

東京大学物性研究所の藤本知宏大学院生(博士課程3年生)、室谷悠太助教及び松永隆佑准教授らは、同研究所の吉信淳教授、秋山英文教授、加藤岳生准教授及び栗原貴之助教(現:東京大学総合文化研究科准教授)らと協力し、半導体に円偏光とバイアス電場を同時に与えた時に生じる起電力の正体を調べる実験及び解析手法を開発し、その有効性を理論的に実証しました。

半導体に光を照射すると、電子と正孔が励起されます。バイアス電場をかけながら半導体に光を照射すると励起された電子と正孔がバイアス電場の方向に動くため、電流が流れます。こうして生じる光起電力は、フォトディテクターや太陽電池の基本的な原理として極めて重要です。

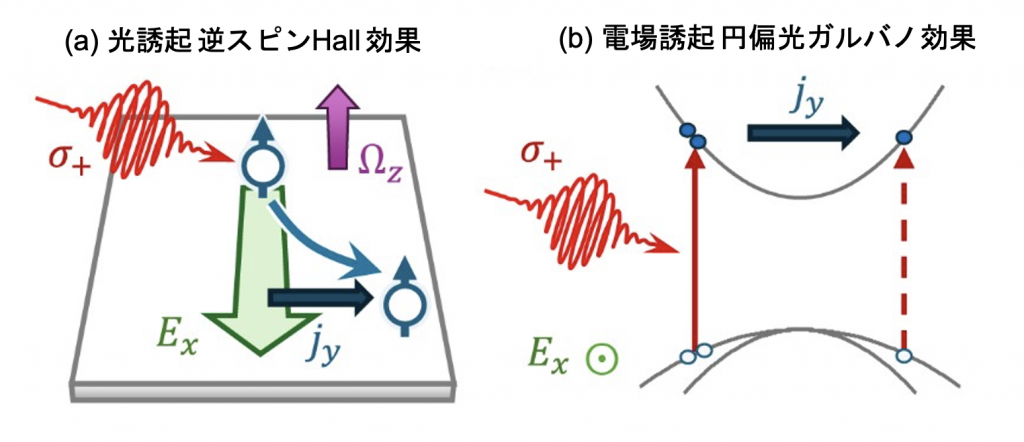

ここで照射する光を円偏光にすると、バイアス電場と直交する方向にも起電力が生じます。これは円偏光によって時間反転対称性が破れたことでバイアス電場によってHall電流が生じた、つまり「光誘起異常Hall効果」と見なすことができます。光誘起異常Hall効果は、光で固体の電子状態やトポロジーを操作するというFloquetエンジニアリングの観点から、トポロジカル物質を中心に最近大きく注目されています。何の変哲もない通常の半導体であっても、円偏光を照射するとスピンが偏った電子と正孔が励起されるため、スピンの偏りに応じてバイアス電場と直交する方向に電流が生じる、つまり「光誘起逆スピンHall効果」が生じます(図1(a))。そのためスピントロニクスの観点からも重要な現象です。

一方で最近の室谷助教らの研究によって、光誘起異常Hall効果を観測する際には、それと対になるもう一つの起電力として、「電場誘起円偏光ガルバノ効果」も同時に発現することがわかってきました。これは光励起された電子と正孔の運動量の偏りに由来するもので(図1(b))、バイアス電場が空間反転対称性を破ったことで実効的な2次の非線形応答による光電流が生じていると理解することができます。ディラック電子系のようなシンプルなエネルギーバンド構造を持つ物質では、「光誘起異常Hall効果」と「電場誘起円偏光ガルバノ効果」は起電力の符号の違いで見分けられることがわかってきましたが、より一般的な物質ではどのように区別されるのか、二つの起電力がそれぞれどのような性質を持つのかなど不明な点が多く残されていました。

藤本大学院生らは、最も教科書的な直接遷移型半導体と言えるヒ化ガリウム(GaAs)に注目し、「光誘起逆スピンHall効果」と「電場誘起円偏光ガルバノ効果」を切り分ける実験に挑戦しました。シンプルなバンド構造を持つディラック電子系と比べると、GaAsは(i)バンドギャップが存在することと(ii)価電子帯で重い正孔と軽い正孔の二つが存在することの2点が大きく異なるため、より一般性が高い条件で二つのメカニズムの振る舞いを調べることができます。また20年前にスピンホール効果が初めて観測された物質でもあるため、スピントロニクスにおいても重要な材料です。

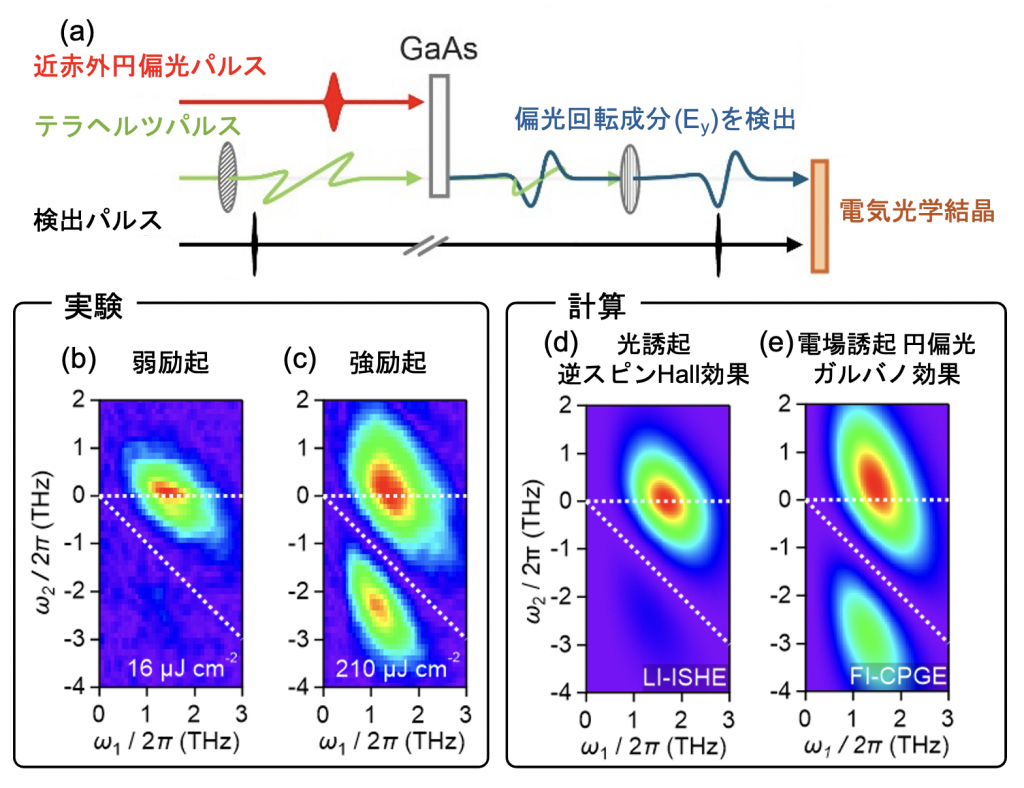

藤本大学院生らは、バイアス電場としてテラヘルツパルスを使い、近赤外円偏光パルス照射中にバイアス電場と直交方向に観測される電流をテラヘルツパルスの偏光回転として計測する手法を用いました(図2(a))。バイアス電場と円偏光をいずれもパルスにしてそれぞれの遅延時間を変えながら2次元的にデータを取得することで、図2(b)と図2(c)に示すように、光励起密度の強弱によって大きく振る舞いが異なる信号が観測されました。これを「光誘起逆スピンHall効果」と「電場誘起円偏光ガルバノ効果」の理論モデルと丁寧に比較してシミュレーションすることで、弱励起の信号は「光誘起逆スピンHall効果」(図2(d))、強励起では「電場誘起円偏光ガルバノ効果」(図2(e))が支配的に起こっていることを突き止めました。

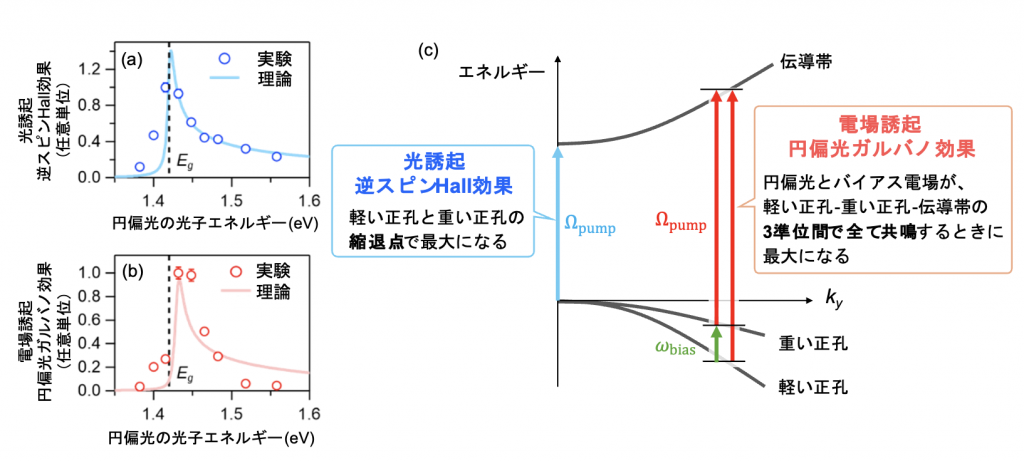

こうして「光誘起逆スピンHall効果」と「電場誘起円偏光ガルバノ効果」を切り分けて計測することが実現したことで、それぞれの効果が円偏光の光子エネルギーに対してどのように変化するのかを調べることが可能になりました。その結果、「光誘起逆スピンHall効果」は、光子エネルギーがバンドギャップと等しい時に最大になることがわかりました(図3(a))。これは、重い正孔と軽い正孔の縮退点においてBerry曲率が無限大に発散するというトポロジカルな性質に由来しています。一方で、「電場誘起円偏光ガルバノ効果」の方は、光子エネルギーがバンドギャップより僅かに高い時に非常に強く生じることが分かりました(図3(b))。バンドギャップ付近ではキャリアの状態密度も小さく、さらに運動量も小さいためこれは直観に反する結果でもありましたが、詳細な理論計算により、軽い正孔、重い正孔、伝導帯との間の3つの準位間で共鳴する3次の非線形光学応答の結果として理論と一致することがわかりました(図3(c))。

この成果及び本研究で開拓された実験手法は、光とバイアス電場が物質に与えられているときに生じる複雑な現象を紐解くための指針を与える重要な成果であると考えられます。

本研究の成果は、2025年5月16日に米国科学誌『Physical Review B』にオンライン掲載されました。

発表論文

- 雑誌名: Physical Review B

- 論文タイトル:Light-induced inverse spin Hall effect and field-induced circular photogalvanic effect in GaAs revealed by two-dimensional terahertz Fourier analysis

- 著者:Tomohiro Fujimoto, Yuta Murotani, Tomohiro Tamaya, Takayuki Kurihara, Natsuki Kanda, Changsu Kim, Jun Yoshinobu, Hidefumi Akiyama, Takeo Kato, and Ryusuke Matsunaga

- DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevB.111.L201201

関連ページ

- 東京大学物性研究所 松永研究室

- 東京大学物性研究所 吉信研究室

- 東京大学物性研究所 秋山研究室

- 東京大学物性研究所 加藤研究室

- 東京大学物性研究所 板谷研究室

- 2024.01.05物性研ニューススピンホール効果の周波数特性を初めて計測、材料評価へ新たな道筋

- 2023.08.30物性研ニュース円偏光を当てたディラック半金属における異常ホール効果の起源の解明