ロングパルス磁場下の中性子散乱が実現

東京大学物性研究所の中島多朗准教授、小濱芳允准教授は、日本原子力研究開発機構の渡辺真朗研究員、稲村泰弘副主任研究員(研究当時:物性研究所客員准教授)らと共同で、パルス磁場中の中性子散乱を行う新たな手法を開発しました。

物性研で開発されたロングパルス磁場と、J-PARC物質・生命科学実験施設における高強度パルス中性子ビームを組み合わせることで、高効率かつ高精度の中性子散乱実験が高磁場中で実現できることを示しました。

本研究成果は、2024年5月1日に、国際学術誌「Physical Review Research」にオンライン掲載されました。

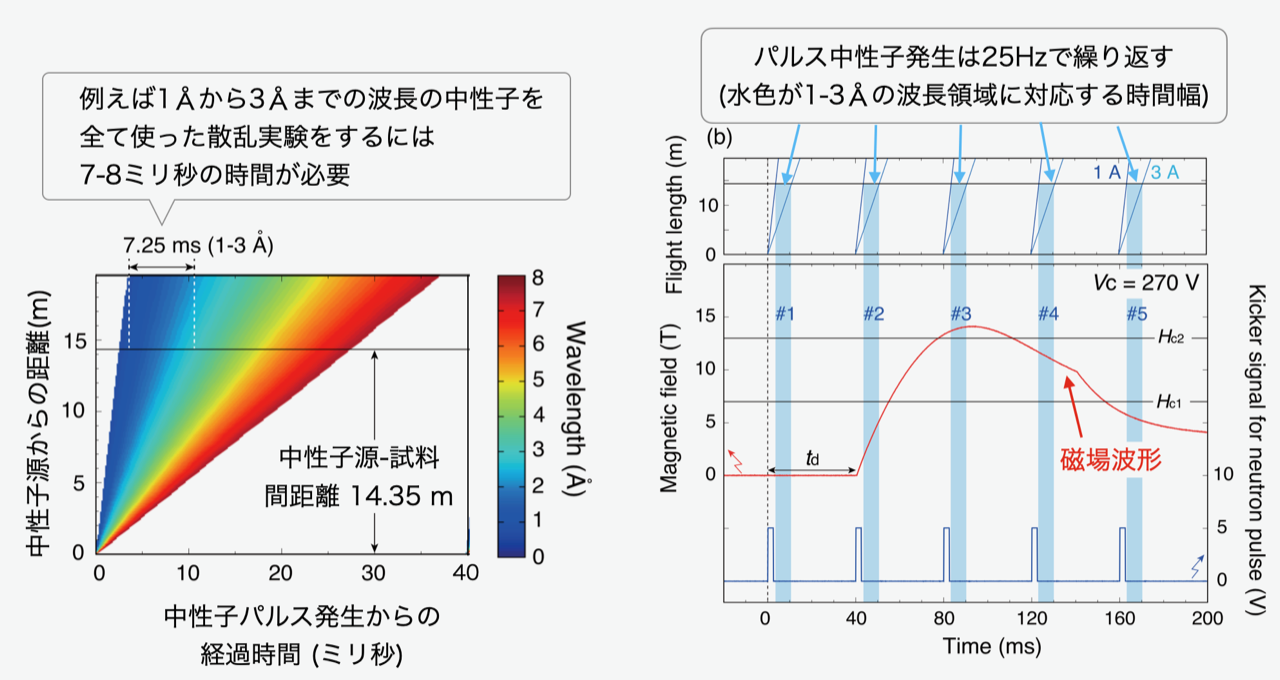

(右)今回実験に用いた1〜3Åまでの波長が試料に到達する時間幅と、ロングパルス磁場の波形の比較。中性子パルスの発生は25Hzで繰り返しており、#3のパルス以降では、上記の波長が試料に当たっている最中、磁場はほぼ一定値を取っているとみなすことができる。

[これらの図は本論文Phys. Rev. Research 6, 023109から引用改変したものです。]

中性子は磁気モーメントを持ち電荷を持たない粒子であり、これを物質に入射すると原子核や磁気モーメントの配列によって散乱され、それを観測することで物質の結晶構造や磁気構造、その励起状態まで精度良く調べることができます。特に固体の磁気構造を決定する上で中性子散乱は最も強力な手法の一つであり、磁場や温度、圧力などを変化させた条件下で物質の磁気構造の変化を調べる研究が国内外で盛んに行われています。その中でも物質中の磁気モーメントに直接作用する「磁場」を外場として用いる実験はニーズが多いですが、中性子散乱用の超伝導マグネットは世界的に見ても15テスラ程度の磁場が上限となっており、導入・オペレーションコストが高いことも問題となっていました。

一方、高磁場の発生については、常伝導コイルを用いたパルス磁場を使った手法が存在しており、これと中性子散乱を組み合わせた実験も行われてきました(参考文献①)。しかし、磁場発生時間が数ミリ秒程度に限られていたため中性子実験としては効率が低く、広い波数領域にわたって網羅的に磁気散乱を測定することは難しい状況でした。

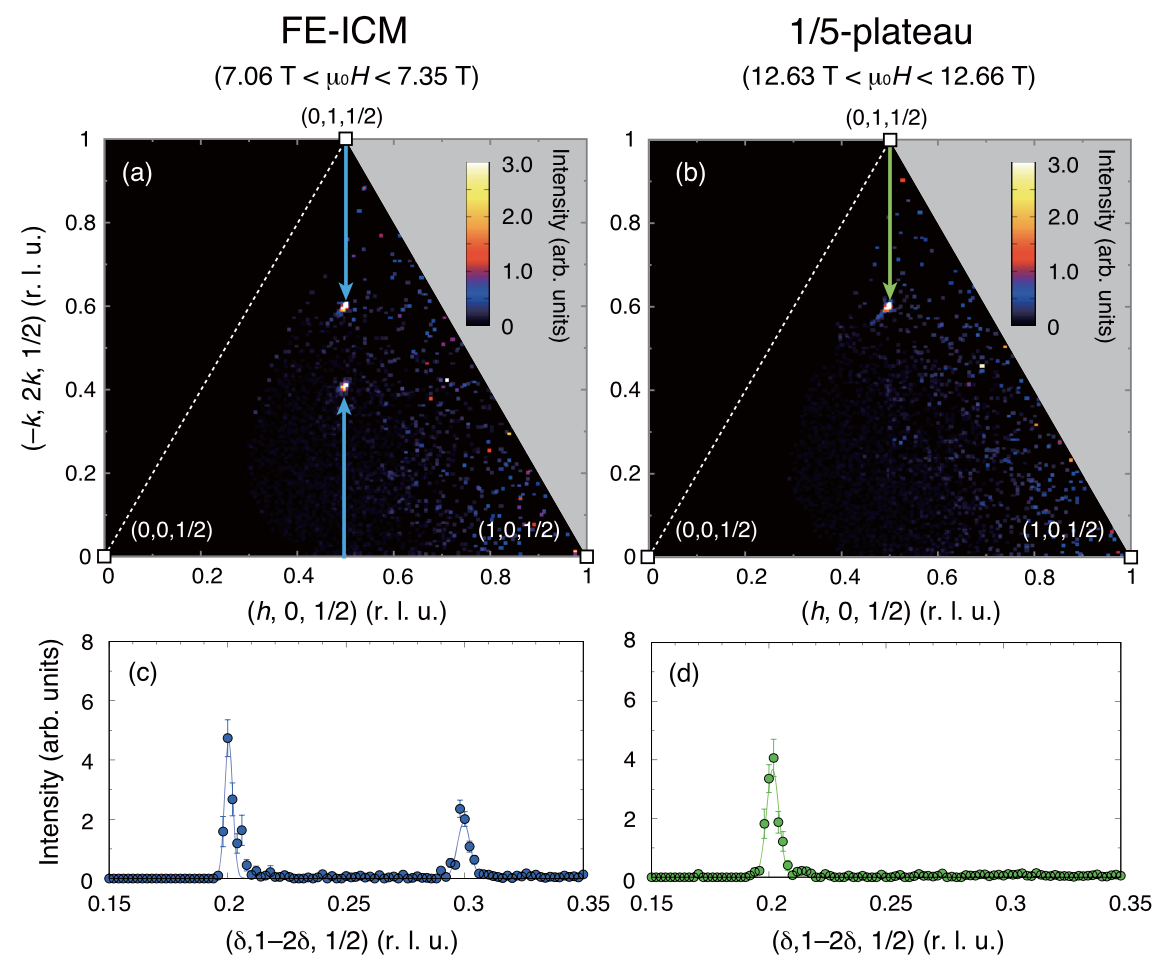

本研究では、小濱准教授らがこれまで開発してきた電気二重層キャパシタを用いたロングパルス磁場発生の技術(参考文献②)を用いて中性子散乱用のマグネットを開発し、これをJ-PARCの中性子ビームラインBL15(大観)に持ち込んでフラストレート磁性体CuFe1-xGaxO2の磁場誘起相転移の研究に用いました。さまざまな波長の中性子が試料に入射し散乱される10ミリ秒程度の時間スケールよりもはるかに長いパルス磁場を発生させ、それと同期した中性子のデータ収集を繰り返すことにより、あたかも定常磁場で測定したかのような広い波数領域に渡る高精度の磁気散乱プロファイルを高磁場中で測定することに成功しました。

今回の実証実験における最大磁場は既存の超伝導マグネットと同じ15テスラでしたが、同種のキャパシタを用いたロングパルス磁場の発生自体は約40テスラまで実現しており、今後更なる発展が期待されています。

参考文献

- Neutron Laue Diffraction Study on the Magnetic Phase Diagram of MultiferroicMnWO4 under Pulsed High Magnetic Fields|Phys. Rev. Lett.

- Compact megajoule-class pulsed power supply for generating long-pulsed magnetic fields|Rev. Sci. Instrum.

論文情報

- 雑誌 : Physical Review Research

- 題名 : Stroboscopic time-of-flight neutron diffraction in long pulsed magnetic fields

- 著者 : Taro Nakajima, Masao Watanabe, Yasuhiro Inamura, Kazuki Matsui, Tomoki Kanda, Tetsuya Nomoto, Kazuki Ohishi, Yukihiko Kawamura, Hiraku Saito, Hiromu Tamatsukuri, Noriki Terada, and Yoshimitsu Kohama

- DOI : 10.1103/PhysRevResearch.6.023109