金属ごとに発光寿命と強度の違いが生じるメカニズムを解明

室蘭工業大学の小野頌太教授、電気通信大学の末元徹客員研究員(東京大学名誉教授)、東京大学物性研究所の小林洋平教授、岡﨑浩三准教授らの研究グループは、15種類の金属に対する超高速発光分光実験を行い、スーパーコンピュータを活用した量子力学的計算および光学定数データベースを活用したモデル計算を行うことで、数百フェムト秒(1フェムト秒=10-15秒)の発光寿命と、数百倍の物質差異がある発光強度を説明することに成功しました。その結果、発光寿命が「電子と格子の相互作用の強さ」で決まり、発光強度が金属表面を伝わる「光と電子の複合粒子の寿命」で決まることを明らかにしました。これは、貴金属・遷移金属・軽金属を含むさまざまな金属の超高速発光を統一的に説明することに成功したもので、本成果を基盤として、金属発光の基礎的理解が発展し、新たなプラズモニック合金の応用研究などに繋がることが期待されます。

本研究成果は、1月27日に米国物理学会発行のPhysical Review B 誌に掲載されました。

室蘭工業大学発表のプレスリリースLEDやレーザーなど、半導体を用いた発光素子の性能向上が世界中で研究される中、金属は電子が自由に動くため発光しないと考えられていました。ところが1969年に特殊な正孔を用いることで金や銅が発光することが報告され、金属発光の研究が始まりました。2003年には、貴金属の表面ナノ構造が発光強度を増大させ、近赤外領域までスペクトルを広げることが明らかになり、他の金属への研究も進展しました。しかし、発光寿命や発光強度の物質差異については、20年以上未解決の課題として残されていました。

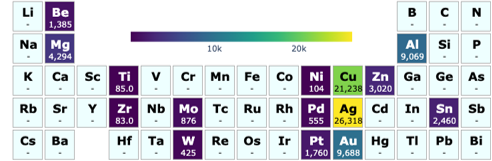

本研究では、物性研究所で開発したファイバーレーザーを用いて独自に開発した高感度フェムト秒発光分光法を用いて15種類の金属の発光を系統的に調べました(図1)。同時に、物性研究所のスーパーコンピュータを活用した量子力学的計算および光学定数データベースを活用したモデル計算を行い、発光寿命と発光強度を理論的に予測しました。理論予測は、数百フェムト秒の発光寿命と、数百倍の物質差異がある発光強度に関する実験結果とよく一致し、世界で初めてさまざまな金属の超高速発光を統一的に説明することに成功しました。

本現象には、電子と正孔だけでなく、「フォノン」と呼ばれる格子振動の量子や、「表面プラズモンポラリトン」と呼ばれる金属表面上でのみ存在できる光と電子の複合粒子との複雑なエネルギーの授受が関与しています。本研究は、この複雑な現象の本質を抽出したモデルを考案し、発光寿命と発光強度を定量的に説明できることを示した点において、基礎科学の発展に大きく貢献する成果です。また、本モデルを合金の発光に応用することで、新たな発光素子の研究開発に発展するものと期待されます。

発表論文

- 雑誌:Physical Review B

- 論文名:Comprehensive study of the luminescence properties of elemental metals

- 著者名:Tohru Suemoto*, Shota Ono**, Akifumi Asahara, Tsuyoshi Okuno, Takeshi Suzuki, Kozo Okazaki, Shuntaro Tani, and Yohei Kobayashi

- URL:https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.111.035150