黒リンにおける電子のたたき上げ現象を世界で初めて観測 ~次世代の超高速通信デバイスの素材として期待~

国立大学法人 広島大学

広島大学創発的物性物理研究拠点

国立大学法人 東京大学

東京大学 物性研究所

公立大学法人 兵庫県立大学

【本研究成果のポイント】

- 近赤外光パルスを黒リンに照射すると電子がたたき上げられ、それがナノ秒(ナノ秒=10億分の1秒)秒に迫る長い持続時間を示すことを世界で初めて明らかにしました。

- 本研究成果は、固体において電子正孔対(励起子)によるボーズ・アインシュタイン凝縮が起こる可能性を示唆しています。

- 黒リンが次世代の超高速光通信デバイスのキーマテリアルの一つであることを示すと共に、今後、広い波長範囲をカバーするレーザーや光通信の応用に期待されます。

【概要】

広島大学大学院理学研究科・創発的物性物理研究拠点 ヌルママト・ムニサ研究員、木村昭夫教授、東京大学物性研究所極限コヒーレント光科学研究センター 石田行章助教、辛埴教授、兵庫県立大学大学院物質理学研究科 赤浜裕一教授らを中心とする研究グループは、世界最高エネルギー分解能を有する時間・角度分解光電子分光(*1)装置を用いることで、近赤外光パルスを照射することで電子がたたき上げられ、その状態がナノ秒に迫る長い持続時間を示すことを世界で初めて明らかにしました。今回の研究成果は、黒リンが赤外光レーザー発振や次世代の超高速光通信デバイスのキーマテリアルの一つであることを示唆しています。さらに本研究結果は、固体における究極の量子現象である電子正孔対(励起子)のボーズ・アインシュタイン凝縮(*2)を起こすのに黒リンが適した物質であることも示しています。

本研究の成果は、英国Nature Publishing Groupのオンライン科学雑誌「Scientific Reports」に6月13日(イギリス時間午前10時)に掲載されました。

【論文情報】

- タイトル:Prolonged photo-carriers generated in a massive-and-anisotropic Dirac material

- 著者: *ヌルママト ムニサ1, 石田行章2, 頼燎平1, 角田一樹1, 朱思源1, 仲武昌史3, 植田義文4, 谷口雅樹4, 辛埴2, 赤浜裕一5, *木村昭夫1(*責任著者)

- 所属:1広島大学大学院理学研究科、2東京大学物性研究所、3愛知シンクロトロンセンター、4広島大学放射光科学研究センター、5兵庫県立大学大学院物質理学研究科

- DOI:10.1038/s41598-018-27133-6

【背景】

近年、電子・光学デバイスの材料として2次元単原子層結晶が大きな注目を浴びていますが、その中でも炭素原子一層だけからなるグラフェンは、曲げやすくて壊れにくいという機械的な性質だけでなく、みかけの質量がゼロであるディラック電子を有する点で基礎・応用の観点から世界中で研究が展開されてきました。結晶中には、少なからず欠陥や不純物が存在し、一般には伝導電子がそれらにぶつかることで電気抵抗が生じます。ところが、グラフェン中のディラック電子は不純物や欠陥をものともせず「動き続ける」性質があります。その結果、グラフェンは室温付近であっても高い電子移動度(*3)を示し、次世代デバイスの最有力候補として注目を浴びていました。しかしながら、グラフェンにはバンドギャップ(*4)が存在しないため、電子の伝導性を外部から制御して信号のオン・オフ比(*4)を大きくすることが難しく、電子・光学デバイスへの応用に大きな課題を残していました。このような中、黒リンは、以下のようなグラフェンにおけるいくつかの問題点を解決する特徴を持っています。

- ディラック電子の要素を持ちつつ、バンドギャップが存在することから、高い電子移動度を示し、かつ信号のオン・オフ比が大きくできます。そのため、黒リンは次世代電解効果トランジスタ等への応用が期待されています。

- 光通信で用いられる光の波長は赤外域にありますが、黒リンのバンドギャップの大きさが丁度赤外域(約0.3電子ボルト)となるため、赤外レーザーへの応用はもとより、光通信デバイスへの応用が期待されています。

上記の観点から、古くから知られていた黒リンが、最近になって特に応用の観点からも再び脚光を浴びています。本研究では、黒リンが赤外レーザーや光通信デバイスへの応用に実際に適した材料であるかどうかを知るために、光吸収により生じた伝導電子を直接観測し、「電子のたたき上げが生じるかどうか?」また「その持続時間はどの程度か?」について明らかにすることを目的としました。なお、通常の金属では照射した光は反射されてしまい、電子のたたき上げはなかなか起きませんし、起きたとしても、その持続は長くても数ピコ秒(ピコ秒=1兆分の1秒)程度であることが知られています。

【研究成果の内容】

従来の角度分解光電子分光(ARPES)は電子が占有された価電子帯(*4)のみをとらえる手法であるため、本研究で注目する伝導帯(*4)の観測には向いていません。そこで本研究では、ポンプ・プローブ法を利用した時間・角度分解光電子分光(TARPES)により、光吸収により伝導帯にたたき上げられた(励起された)電子とその超高速キャリアダイナミクスを詳細に調べました。

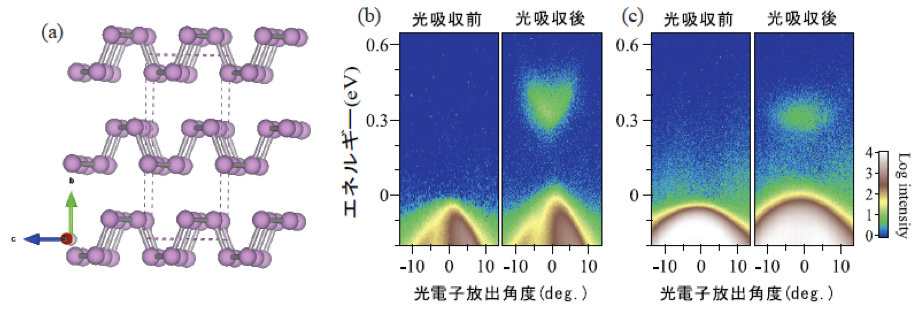

黒リンは図1(a)に示すように蜂の巣格子がひだ状に折り畳まれた層がb軸に沿った方向に積み重なった構造を持っています。図1(b)と(c)はTARPESによる実験結果ですが、それぞれの左側は光吸収が起こる前、右側が光吸収後に約1ピコ秒経過した時の結果を示しています。この結果から、c軸に沿った方向で観測された伝導帯は急峻な放物線型のバンド分散構造を示していますが、a軸方向については分散関係が比較的平らになっています。これは、伝導電子の有効質量(*3)に大きな違いがあることを示しており、解析の結果、c軸方向の有効質量はa軸方向に沿った方向に比べ10分の1以下になっていることがわかりました。

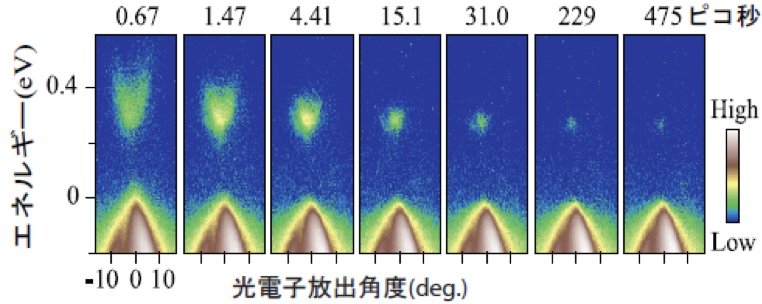

図2には、光吸収により伝導帯に励起された電子のダイナミクスをc軸に沿った方向で観測した結果を示しています。時間の経過にともない次第に伝導帯の底に電子が移動している様子がよくわかります。光励起後、約30ピコ秒経過するとほぼ伝導帯の底に電子が蓄積していますが、その状態が400ピコ以上持続していることを明確に示しています。この結果は、通常の金属では照射した光によりたたき上げられた電子の持続時間が数ピコ秒であることを考えると非常に長い時間であることがわかります。

【今後の展開】

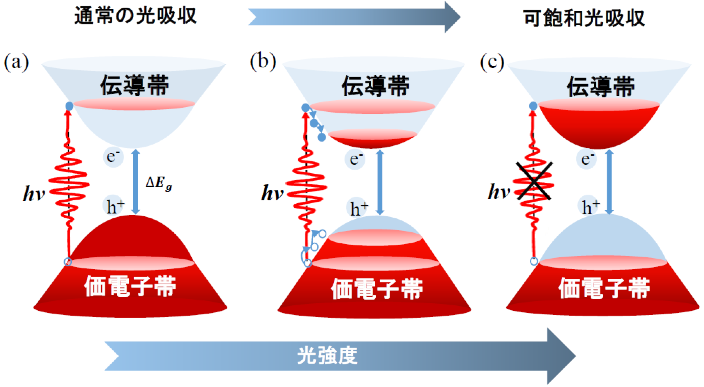

本研究から、光パルス照射で価電子帯の電子が伝導帯にたたき上げられ、それが長時間持続することが明らかとなりました。強い光で励起した場合には、それ以上吸収が起こらず、逆に光を透過させるという「可飽和光吸収」(図3)という非線形現象が起こりやすくなるため、レーザーの短パルス化や、高速光通信を可能にする光スイッチへの応用が期待されます。また、黒リンは層の数が減少するにつれ、バンドギャップが可視領域まで大きくなることが知られていることから、黒リンを用いて広い波長範囲をカバーするレーザーや光通信の応用へも大いに期待が高まります。

また本研究は、基礎的な観点からも大きな意味を持ちます。光吸収により生まれた伝導電子とその抜け穴に相当する正孔(ホール)とが結合して一つの粒子として振る舞う励起子が知られていますが、黒リンのような異方的な伝導電子を持つ物質では、その励起子が特殊な条件下でボーズ・アインシュタイン凝縮を起こしマクロな波動関数を形成する現象も見られることが期待されます。この現象は、原子では観測され、ノーベル物理学賞の対象となりました。このような現象が黒リンで観測される可能性が出てきました。

【用語解説】

- *1 時間・角度分解光電子分光

-

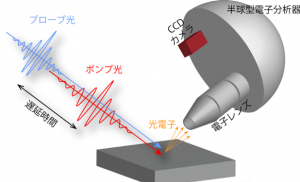

図4.時間・角度分解光電子分光の模式図 物質に光を照射すると、光電効果と呼ばれる現象によって、電子が固体表面から放出されます。この放出された光電子のエネルギーと放出角度を測定し、エネルギー保存則と運動量保存則を利用して固体内部の電子のエネルギーと運動量を決定する手法を角度分解光電子分光(ARPES)と言います。

この角度分解光電子分光に、2種類の短パルスのレーザー光源を用いたものを時間・角度分解光電子分光といい、ポンプ光と呼ばれる光パルスによって生じた電子状態の動的変化をプローブ光によってスナップショットとして捉えることができます。この時間・角度分解光電子分光(TARPES)は、通常の光電子分光では捉えることのできない非占有電子状態(電子が元々いない状態)や電子の超高速ダイナミクスを直接観測することができるため、基礎から応用に渡る幅広い分野で有用な実験手法となっています。

- *2 電子正孔対(励起子)のボーズ・アインシュタイン凝縮

1つの状態に1個しか入れない粒子をフェルミ粒子である対し、1つの状態に何個でも入れるのがボーズ粒子です。ある転移温度以下で巨視的な数のボーズ粒子が最低エネルギー状態に落ち込む相転移現象のことを「ボーズ・アインシュタイン凝縮」と呼びます。この現象はアインシュタインにより予想され、その後、冷却原子を用いて実証され2001年にノーベル物理学賞が授与されました。上述のように、電子とその抜け穴である正孔それぞれはフェルミ粒子ですが、電子と正孔が結合してできた新たな粒子「励起子」はボーズ粒子となり、この励起子がボーズ・アインシュタイン凝縮を起こすと考えられています。

- *3 電子の有効質量と移動度

有効質量は電子本来の質量とは異なり、結晶中で動き回るみかけの質量のことを差します。また電子移動度は、ある一定の電場でどれだけ電子が大きな加速度を得ることができるかを表す指標で「電子の移動のしやすさ」を表します。一般に電子の有効質量と散乱確率が小さいと移動度は大きくなります。

- *4 半導体のエネルギーバンドとバンドギャップ

結晶中の電子は周期ポテンシャルを感じながら運動することにより幅のあるエネルギーバンドを形成します。一般に粒子の運動エネルギーEは、運動量pを用いてE=p2/2m*(m*は有効質量)と表せますが、自由電子の場合にはエネルギーバンドが図5に示すような放物線型をしていることがわかります。固体中の電子は量子力学にしたがって運動しますが、その運動量とエネルギーの値(期待値)は連続的ではなくとびとびの値をとり、(pi, Ei)(i=1, 2, 3, …)のように座席がエネルギーバンドに配置されます。半導体では、その座席が全て電子によって占有された「価電子帯(1階席)」とすべて非占有の「伝導帯(2階席)」からなっており、その間に“座席のない”「バンドギャップ」が存在します。そのため、バンドギャップがない材料に比べ、ある閾値以上の電圧をかけたときの電流値(オン電流)とそれ以下のときの電流値(オフ電流)の比を大きくすることができます。オン電流が小さいと回路の動作が遅くなり、オフ電流が大きいと電力消費が大きくなるため、オン・オフ比が大きい方が電子デバイスには望ましいことが知られています。通常、バンドギャップのエネルギー的な大きさは、0.1電子ボルト(赤外光エネルギーに相当)から3電子ボルト(紫外光エネルギーに相当)程度で、その大きさに応じて、光通信デバイスからLEDやレーザーといった様々な用途で半導体は広く用いられています。