常圧下最高温度での超伝導をもたらす電子構造を解明

東京大学物性研究所の堀尾眞史助教、宮本将成大学院生、松田巌教授は、産業技術総合研究所の永崎洋首席研究員、東京理科大学の西尾太一郎教授らのグループと協力し、銅酸化物高温超伝導体における常圧下最高温度での超伝導の鍵となる電子構造を明らかにしました。

超伝導転移温度の向上は基礎物理及び産業応用の双方の観点から重要な課題です。近年、水素化物に100GPa以上の超高圧を加えることで室温に迫る温度で超伝導が発現することが示されました。しかし常圧下に限ると、銅酸化物HgBa2Ca2Cu3O8+δ (Hg1223)で1993年に134Kでの超伝導転移が発見されて以来、30年以上に渡って転移温度記録の更新が滞っています。

高い温度での超伝導転移を可能にする電子構造を探るうえで、電子を固体から取り出して直接観測する角度分解光電子分光(ARPES)が有効です。表面敏感なARPES測定を行うには結晶を劈開して清浄表面を露出させる必要がありますが、Hg1223には自然な劈開面が存在せず、劈開後の表面に乱れが生じることが予想されます。高品質な単結晶育成の難しさに、清浄かつ平坦な表面を露出する難しさが加わり、Hg1223のARPES研究は今まで実現されませんでした。

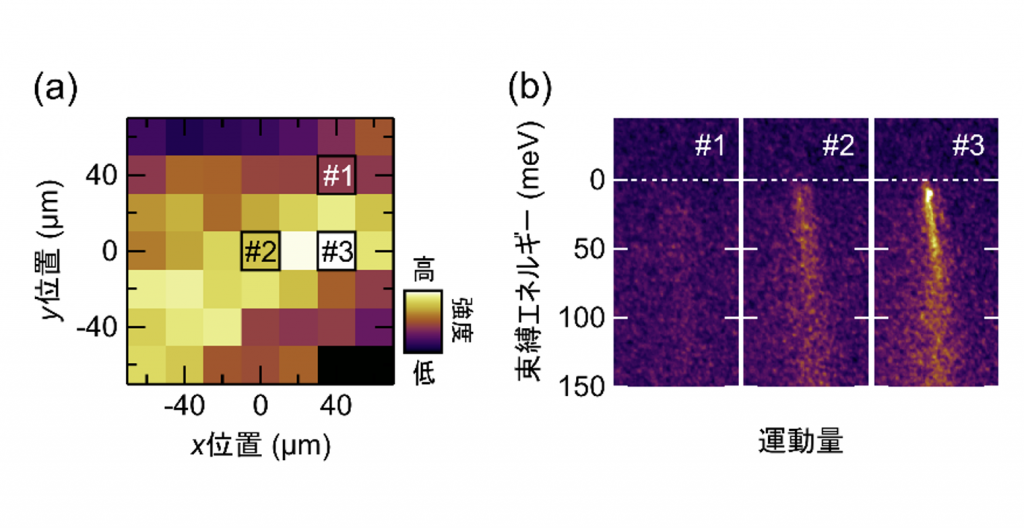

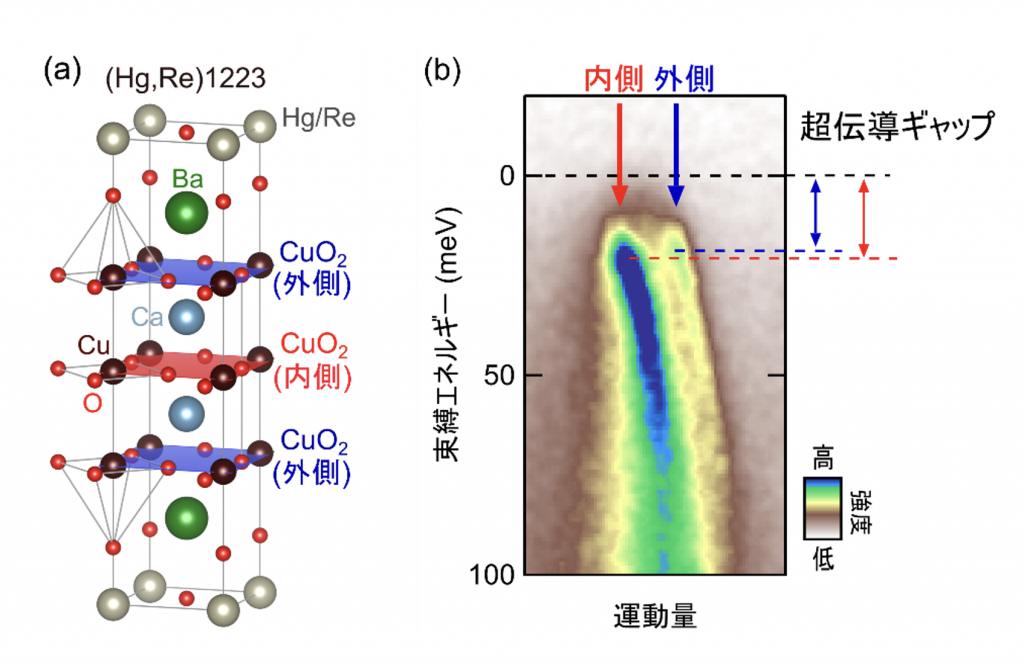

本研究では、Hgの一部をReで置換することにより安定化させた高品質な(Hg, Re)Ba2Ca2Cu3O8+δ[(Hg,Re)1223]単結晶に対し、微小集光した放射光を光源として用いる「マイクロARPES」を適用することで、世界初となるARPES測定に成功しました。劈開後の試料表面の乱れを反映してARPESスペクトルの強度・幅に大きな測定位置依存性が見られましたが、鋭敏な信号を検出できる平坦領域を微小光源によって探し当て(図1)、超伝導状態にある電子を直接観測しました。(Hg,Re)1223は三層系銅酸化物と呼ばれる物質群に属し、非等価な2つのCuO2面が超伝導層として存在することが特徴です(図2(a))。三層系銅酸化物では、内側のCuO2面における強い超伝導が高い超伝導転移温度をもたらすと考えられてきました。しかし、ARPES測定により(Hg,Re)1223の超伝導ギャップを内側と外側のCuO2面ごとに分離観測した(図2(b))ところ、外側のCuO2面における超伝導ギャップが他の三層系銅酸化物と比べて特異的に大きいことが判明しました。この結果は、Hg1223における常圧下最高温度での超伝導に外側CuO2面の超伝導特性が大きく影響していることを示しており、超伝導転移温度記録の更新へ向けた今後の研究に具体的な手がかりを与えるものです。

本研究成果は米国学術誌「Physical Review Letters」にて2025年7月22日にオンライン公開され、米国物理学会のオンライン雑誌「Physics Magazine」で特集されました。

発表論文

- 雑誌名:Physical Review Letters

- 論文タイトル:Enhanced Superconducting Gap in the Outer CuO2 Plane of the Trilayer Cuprate (Hg, Re)Ba2Ca2Cu3O8+δ

- 著者: M. Horio*, M. Miyamoto, Y. Mino, S. Ishida, B. Thiagarajan, C. M. Polley, C. H. Lee, T. Nishio, H. Eisaki, I. Matsuda

- DOI:10.1103/p4c3-t34b