環境メタトランスクリプトーム解析により、新奇な性質を持つ光駆動型カチオンチャネルを発見

東京大学物性研究所の寳本俊輝特任研究員、永田崇助教、井上圭一准教授らはイスラエル工科大学・Oded Béjà教授らのグループと共同で、イスラエル・Hula湖におけるメタトランスクリプトーム解析によって、新たに発見された微生物ロドプシンについて分子機能解析を行い、その特徴的なアミノ酸配列や機能に関与する部位を明らかにしました。

水圏環境、土壌などに生息する多くの微生物に見られる光受容タンパク質・微生物ロドプシンは、多岐にわたる光機能を有します。遺伝子解析技術の発展に伴って、近年微生物ロドプシンが多数発見されてきましたが、本研究ではHula湖より新たに発見された微生物ロドプシンが、光受容に伴い一価のカチオンを輸送するカチオンチャネル活性を有することを明らかにし、これをHulaCCR1と命名しました。

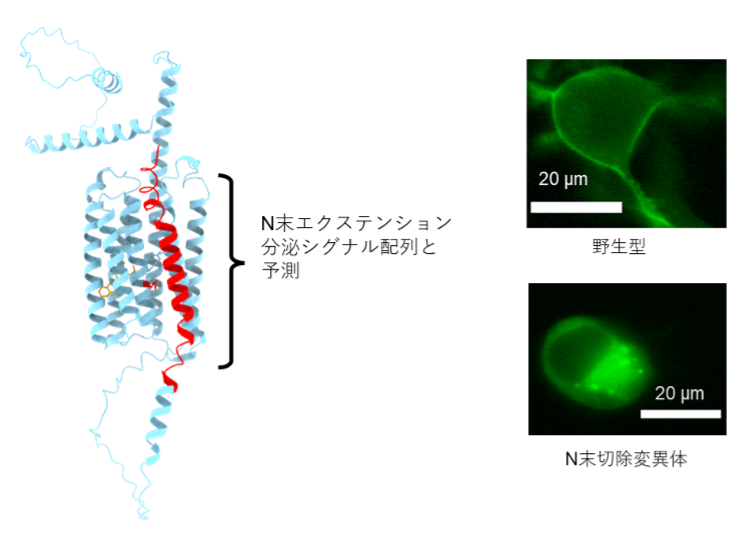

HulaCCR1はこれまでに発見された近縁のカチオンチャネルロドプシン (CCR)と比較すると、他のCCRには見られない長いアミノ酸配列をN末端に有し、これが膜発現を調節するシグナル配列であると予測されました。実際に、この配列を除いた変異体では、野生型に比して細胞における形質膜への移行性が大きく低減したことから、N末の長い配列がHulaCCR1において実際にシグナル配列として機能することが示唆され、膜発現調節に重要であることが明らかになりました(図1)。

また、パッチクランプ法を用いた電気生理学計測の結果、HulaCCR1はこれまでに発見されたCCRと比較すると、異なる種類の一価カチオンに対する透過性がイオンのサイズにほとんど依存しないことがわかりました。すなわち、生体において重要なナトリウムイオンをはじめとし、リチウムイオンからイオンサイズの大きいセシウムイオンまで透過性が変わらない、大きな径のチャネルが光受容に伴ってタンパク質内部に開くことが示唆されました。

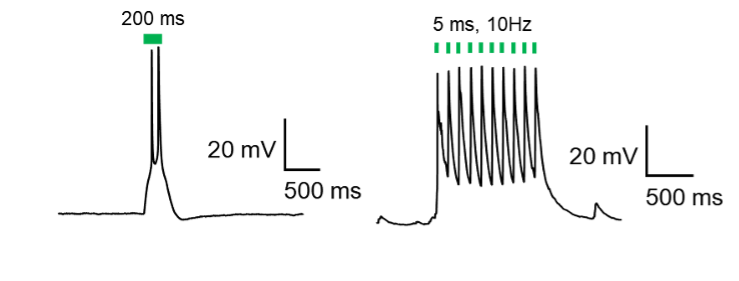

さらに、HulaCCR1はナトリウムイオンをよく透過するため、神経細胞中で光励起により神経興奮(脱分極)を誘起できることを示しました。HulaCCR1を発現したマウス初代培養神経細胞において光照射を行い、光励起に伴うニューロンの発火を観測することができ(図2)、ここからHulaCCRを新たなオプトジェネティクス(光遺伝学)ツールとして利用することも今後の発展的な研究として期待されます。

論文情報

- 雑誌名 : Journal of Molecular Biology

- 題名 : The roles of an extended N-terminal region and ETD motif in a pump-like cation channelrhodopsin discovered in a lake microbiome

- 著者名 : Shunki Takaramoto, Shai Fainsod, Takashi Nagata, Andrey Rozenberg, Oded Béjà, Keiichi Inoue

- DOI:10.1016/j.jmb.2024.168844