小林研の木村祥太氏、ヘリオット・ワット大学滞在報告

物性研究所小林研究室の木村祥太氏が物性研究所海外学生派遣プログラムを利用して英国のヘリオット・ワット大学へ10月20日から11月20日まで滞在、光パラメトリック共振器の開発に関する研究を行いました。

このプログラムは2017年度から始まったもので、海外での共同研究を通じて、豊かな経験を持った国際的な活躍が期待できる人材を育成することを目的として、大学院生を海外の研究機関に数ヶ月間派遣しています。

小林研究室M2 木村祥太

目的

レーザー光の波長を多彩に変化させる光パラメトリック共振器は、物性・天文・生物など数多くの分野に応用されています。次世代の光源として、小林研究室で開発された繰り返し周波数が10-GHzを超える超小型フェムト秒レーザーと光パラメトリック共振器の組合せは非常に有用です。そこで高繰り返し光パラメトリック共振器の技術を習得するためにHeriot-Watt大学Derryck T. Reid教授のグループを訪問しました。

活動内容

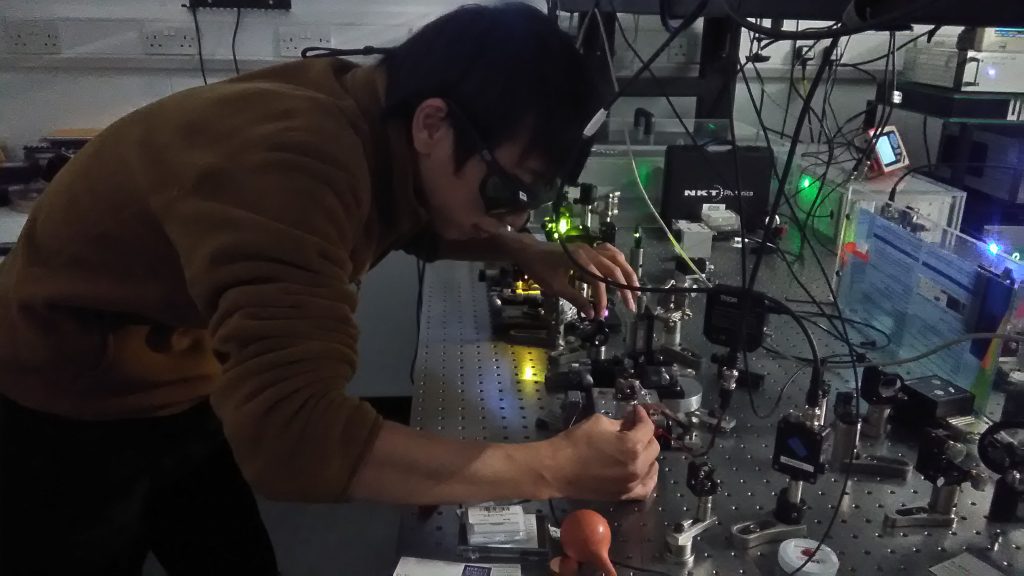

本派遣では最初に共振器の設計・構成を行いました。共振器のシミュレーションに始まり、光学部品の検討、組み立てなど全行程を自分の手で進め、実際に共振器の開発を成功させました。しかしフェムト秒光パラメトリック共振器は環境の変化に敏感なため、そのままでは安定な動作が得られません。そこでReid教授グループの卓越した技術のひとつである共振器の電子制御を試みました。実際には出力強度の変化を圧電素子にフィードバックすることで共振器長を安定化し、安定な出力を達成しました。このような多くの技術は研究室内に留まらず、企業と深く連携しながら発展していることにも驚きました。キャンパス内には光パラメトリック共振器を生物学のツールとして開発する企業があり、社員の技術者と議論が出来たことは非常に良い経験となりました。

Heriot-Watt大学は留学生の割合が1/4以上を占める国際色豊かな大学です。母国語でない英語を用いて全員が当然に議論を交わし、論文を書いている姿には非常に感化されました。また私が滞在したEdinburghはマクスウェル方程式で有名なJames Clerk Maxwellが生まれ育った街です。そのためもあってか私の滞在中には”Festival of Physics”と呼ばれる物理のお祭りも開催されていました。街の中に物理が溶け込む様子を非常に羨ましく思うとともに、一般の人に物理を伝える大切さを改めて感じました。

私が修士2年という早い段階で海外の研究を実感できたことは、博士課程での研究を考える非常に良い機会となりました。派遣先研究室と今後の共同研究についても話し合うことが出来たので、博士課程では連携しながら実験を進めていきたいと考えています。

関連ページ

- 東京大学物性研究所 小林研究室

- 2017.11.28 物性研ニュース 中辻研の鈴木慎太郎氏、ジョンズ・ホプキンス大学滞在報告