研究成果最終報告

「分子凝集体表面の動的

振る舞い」

(京大院理)西嶋光昭・奥山

弘

1.研究

目的と成果の概要

本研究では電子エネルギー損失分

光法(

EELS)を用いて、氷表面の振動状態を全振動エネ

ルギー領域で調べ、表面光学フォノンのソフト化を観測した。また氷表面への分子吸

着のプロトタイプとして水分子の吸着状態について調べ、氷の成長過程における中間

種を観測した。さらに電子と氷の相互作用について調べ、表面とバルクにおける散乱

機構の違いについて考察した。

2.研究

成果

2-1.

氷表面振動モードの観測

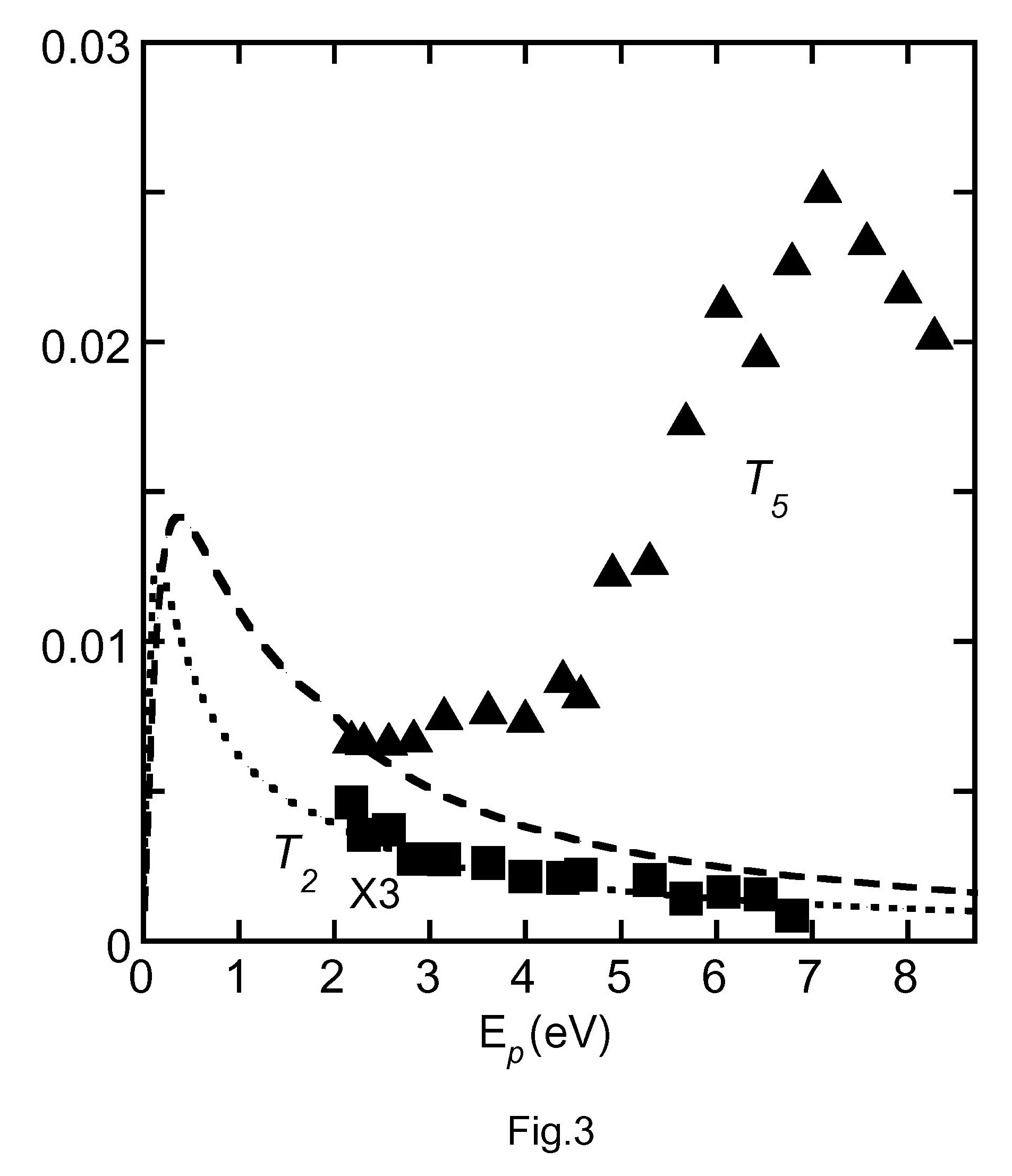

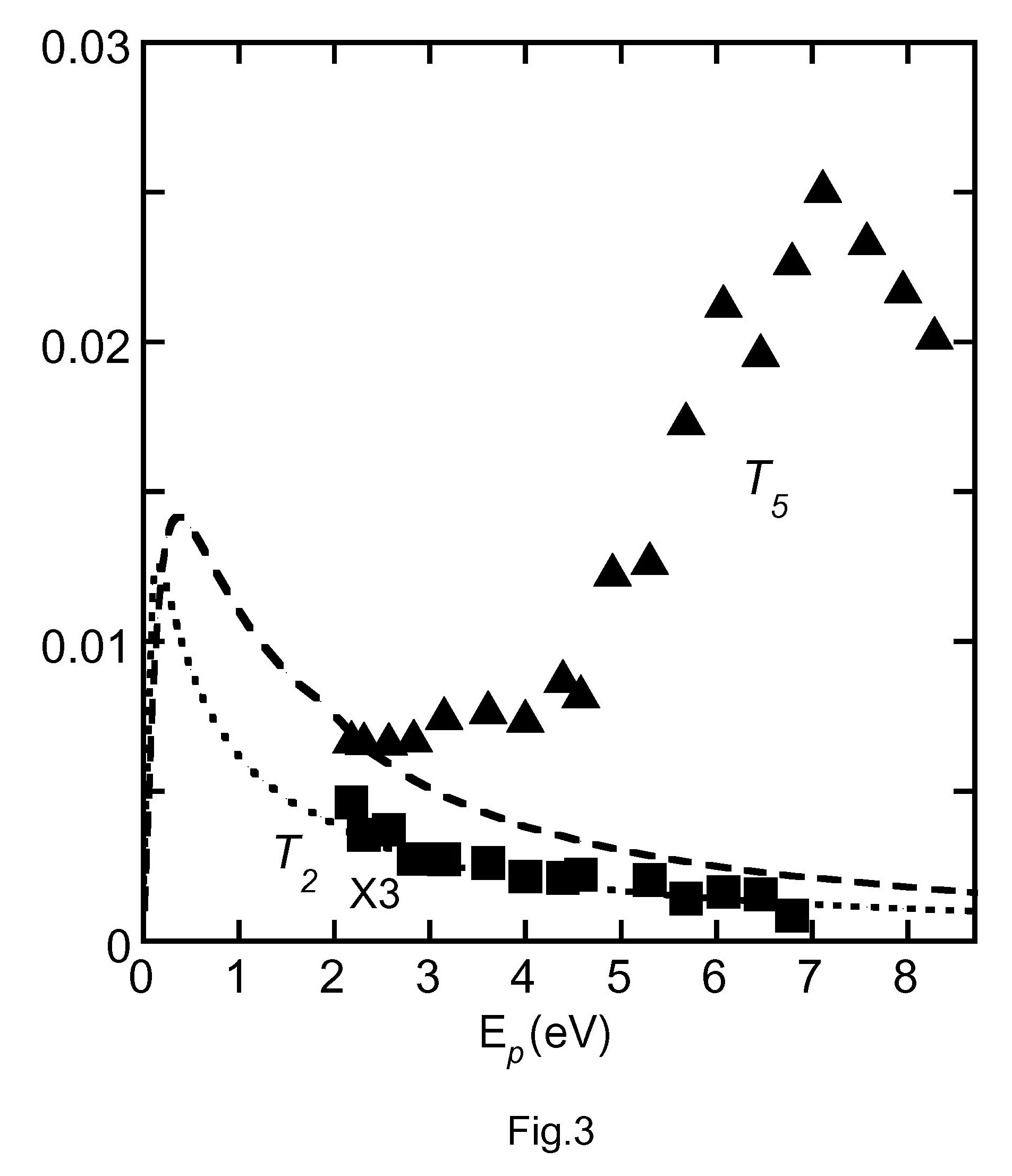

結晶性氷薄膜は

Pd(111)表面を基板温度

128Kで気体状水分子に露出して作成した。実験に用いた

結晶性氷薄膜の膜厚は10層程度であり、蒸着量は熱脱離

分光法によって決定した。上記方法で作成した氷表面の全振動領域(30-3000

cm-1)のEELS測定を行

い、束縛並進振動モードによるロスピークを観測した(Fig.1a)。これらのピークの中には、氷表面にさらに少量の水分子を低温

(85 K)で吸着させた場合に強度を失うピークがあること

が確認され(Fig.1b-1e、T2) 面に由来するピークであると同定した。実験で得られたこの表面モー

ドのエネルギー値は、計算により過去に報告されていた氷表面第一層中の水分子の振

動エネルギーと一致し、氷表面光学フォノンモードであると結論づけた。氷表面の水

分子は水素結合による配位数が内部(4配位

)に比較して減少していることが予想され、従ってこの

ようなソフトな表面局在モードが出現すると考えられる。 また束縛回転領域においても同様の実験から470, 665, 825

cm-1に表面固有の振動モードを観測した。分子内振

動(O-H伸縮)については赤外吸収法による振動モード

の研究が進められてきたが、EELSによって新たな情報が

得られた。

2-2.

氷表面上に吸着した水分子

結晶性氷表面上での水分子吸着を

85Kで行うと表面モードの消滅と同時に吸着水分子によるピークの成長が

確認された (Fig.1b-1e、Tad)

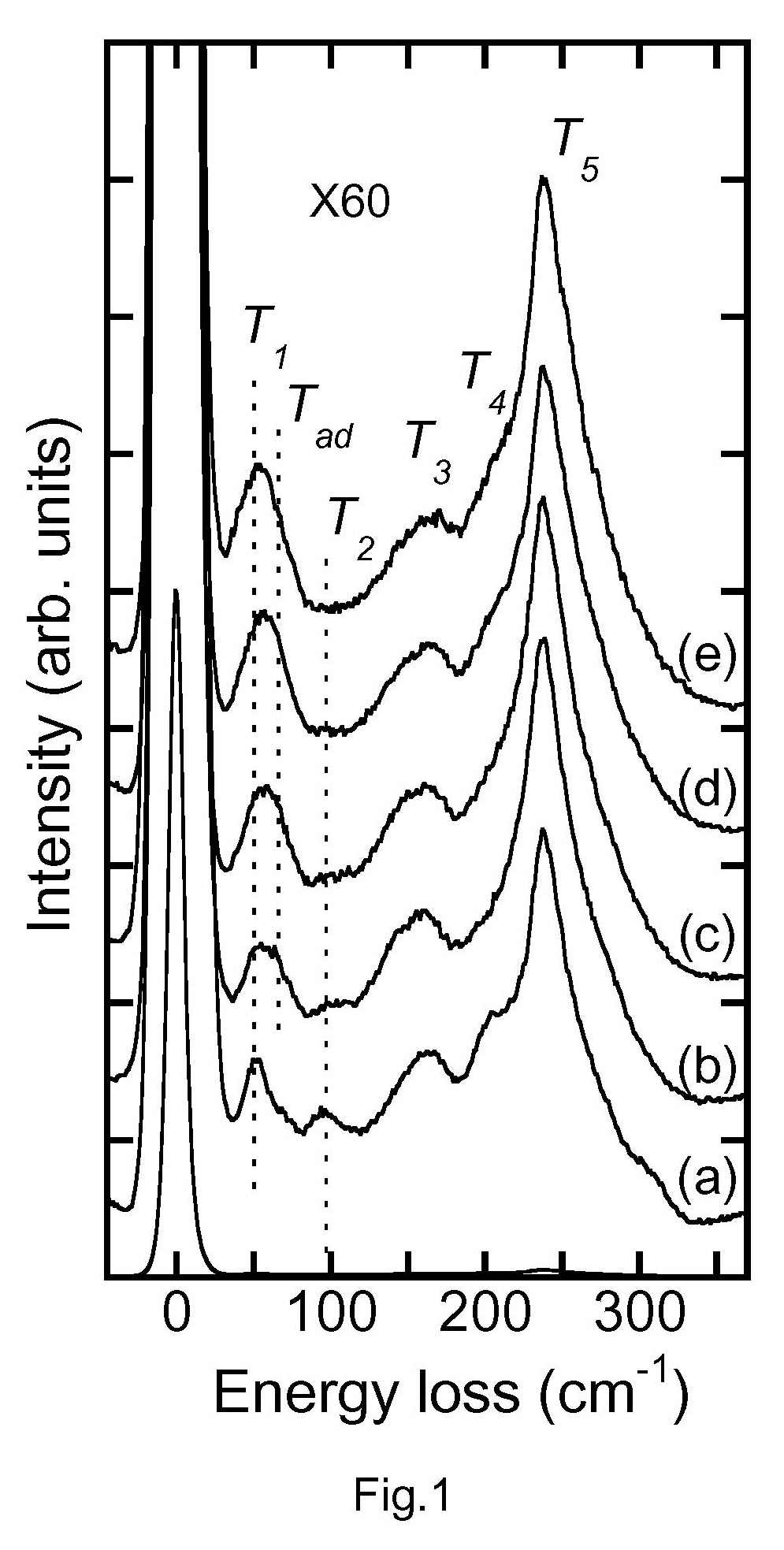

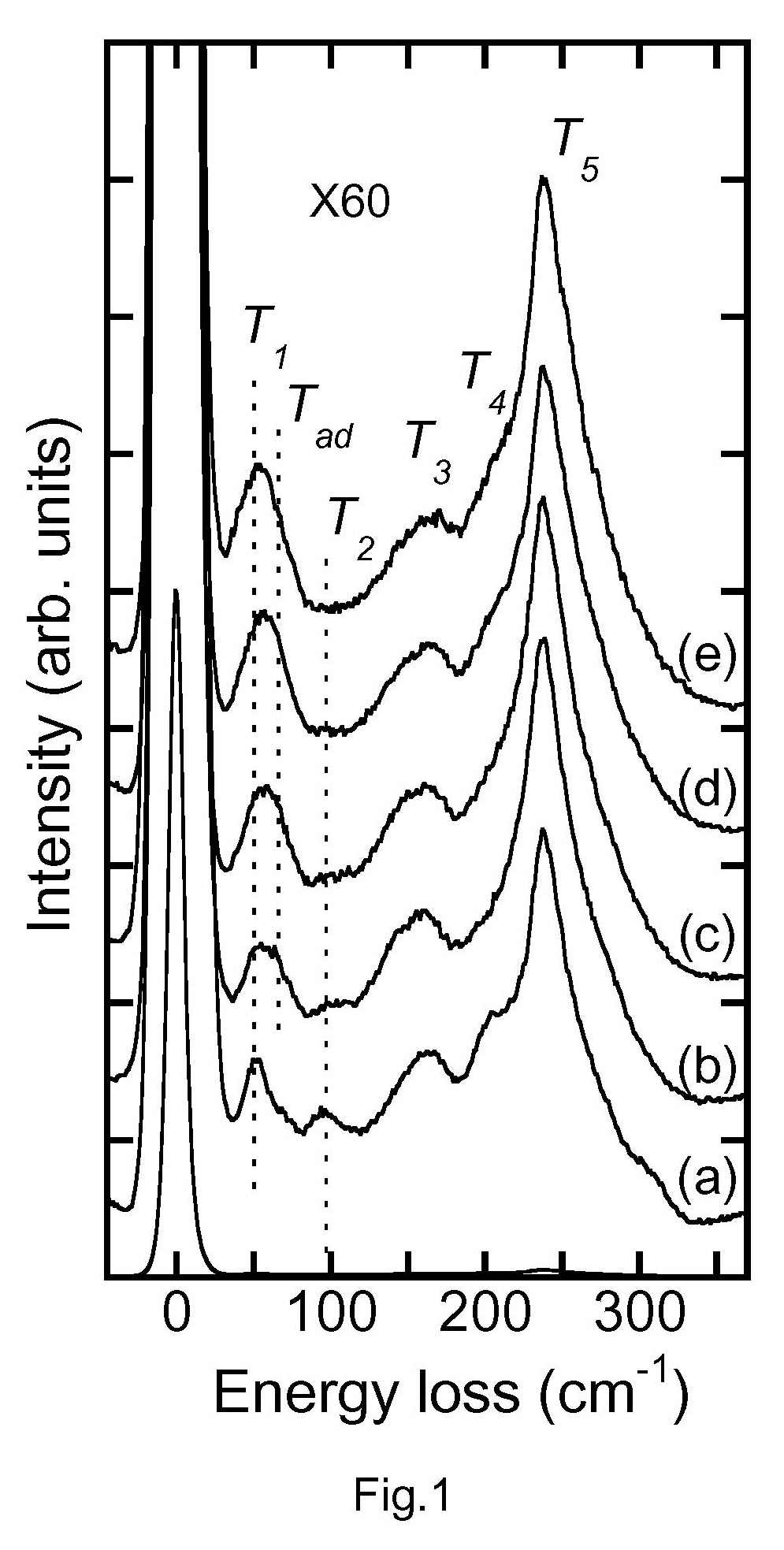

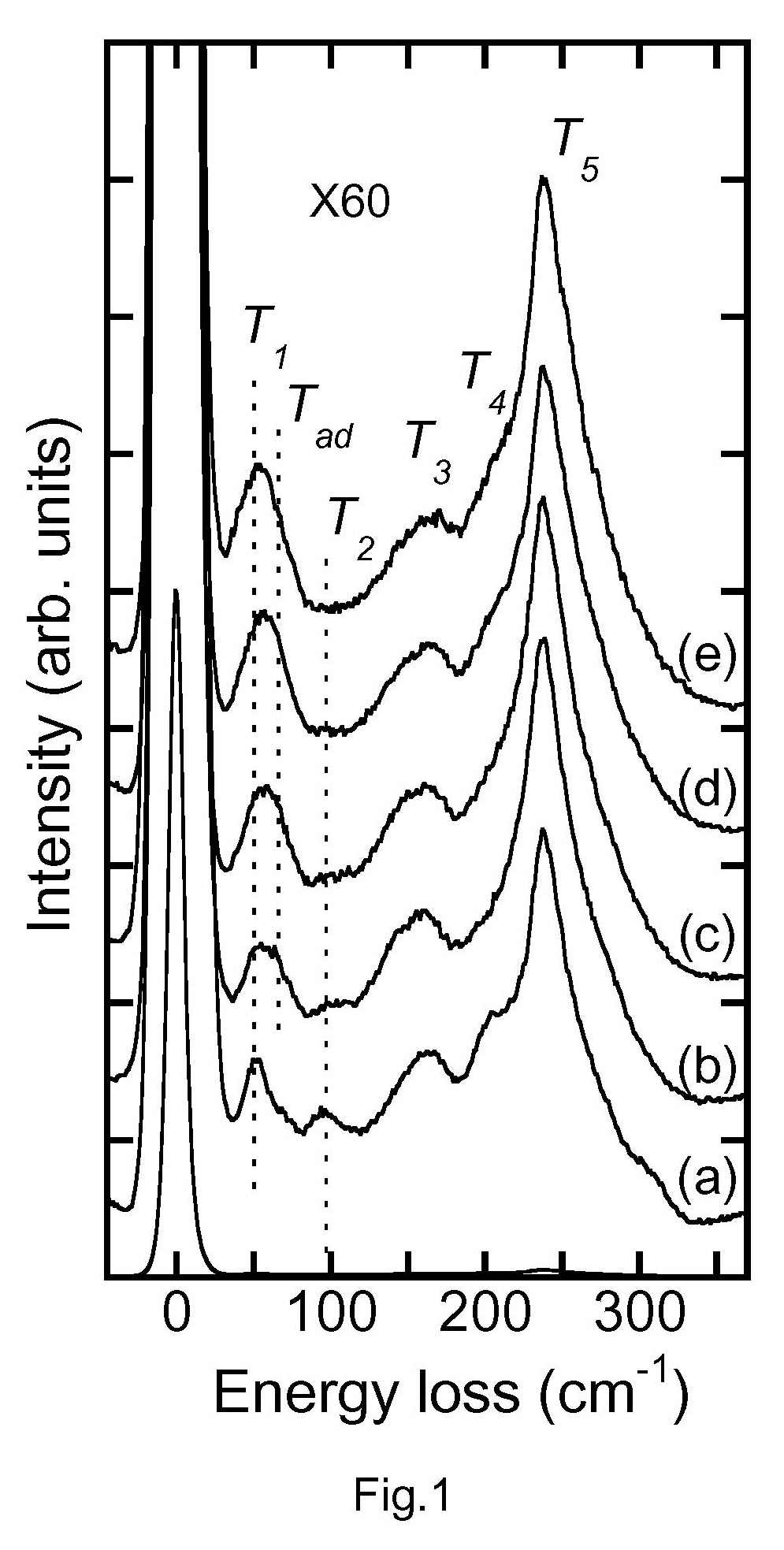

Fig.2は水分子の吸着状態を示しており、本研究ではプロトン

が真空側に向いた状態が優勢であることがわかった。この水分子吸着表面を再加熱

(128K)すると水分子吸着前と同様の結晶性氷表面のスペ

クトルが再現する (Fig. 1a)。再加熱により吸着水分子

が表面拡散を起こし、より安定なバイレイヤー終端表面を再構成することを示唆して

いる。Fig.2の吸着水分子は氷成長過程における準安定

中間種であることがわかった。

2-3.

氷の電子散乱機構

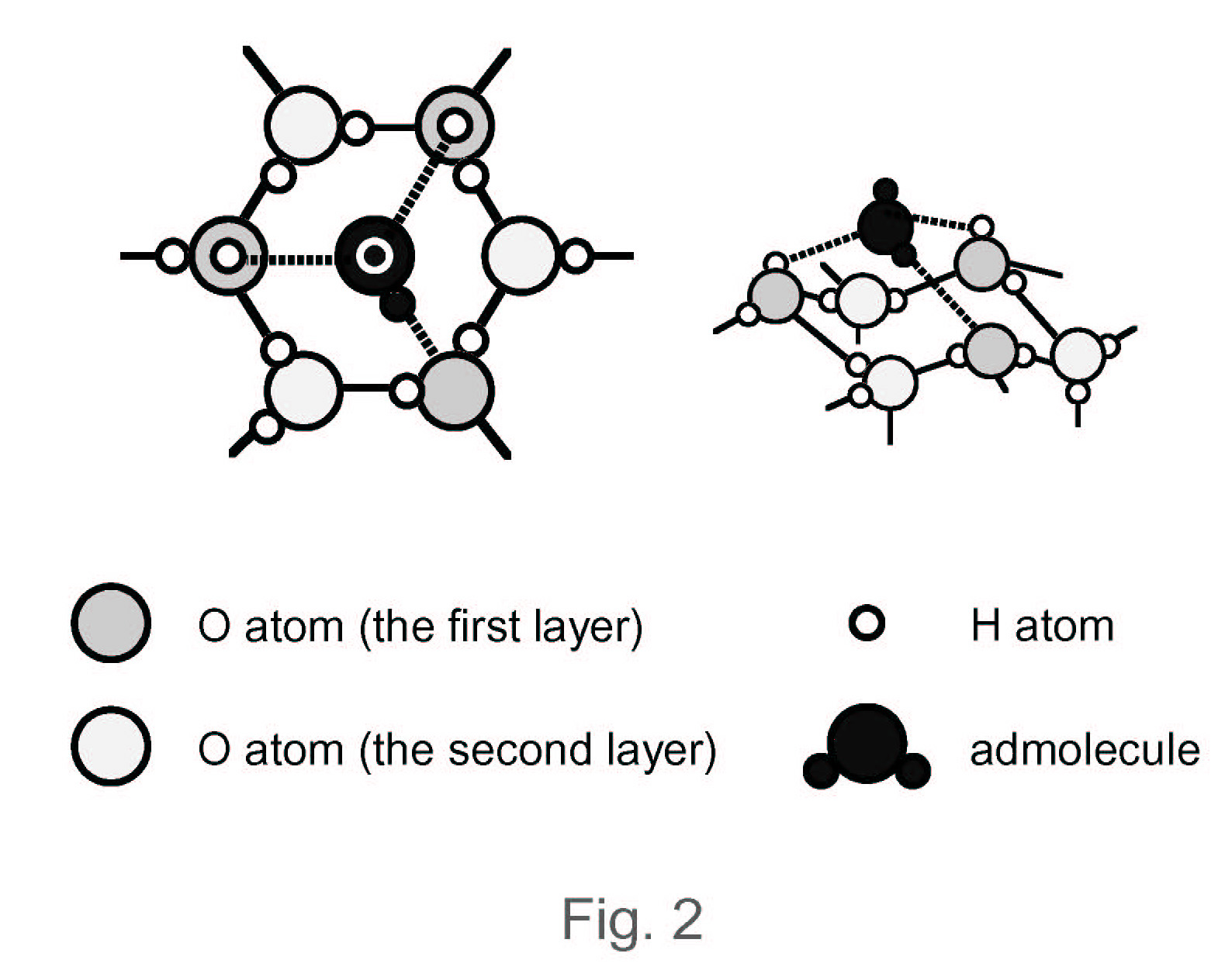

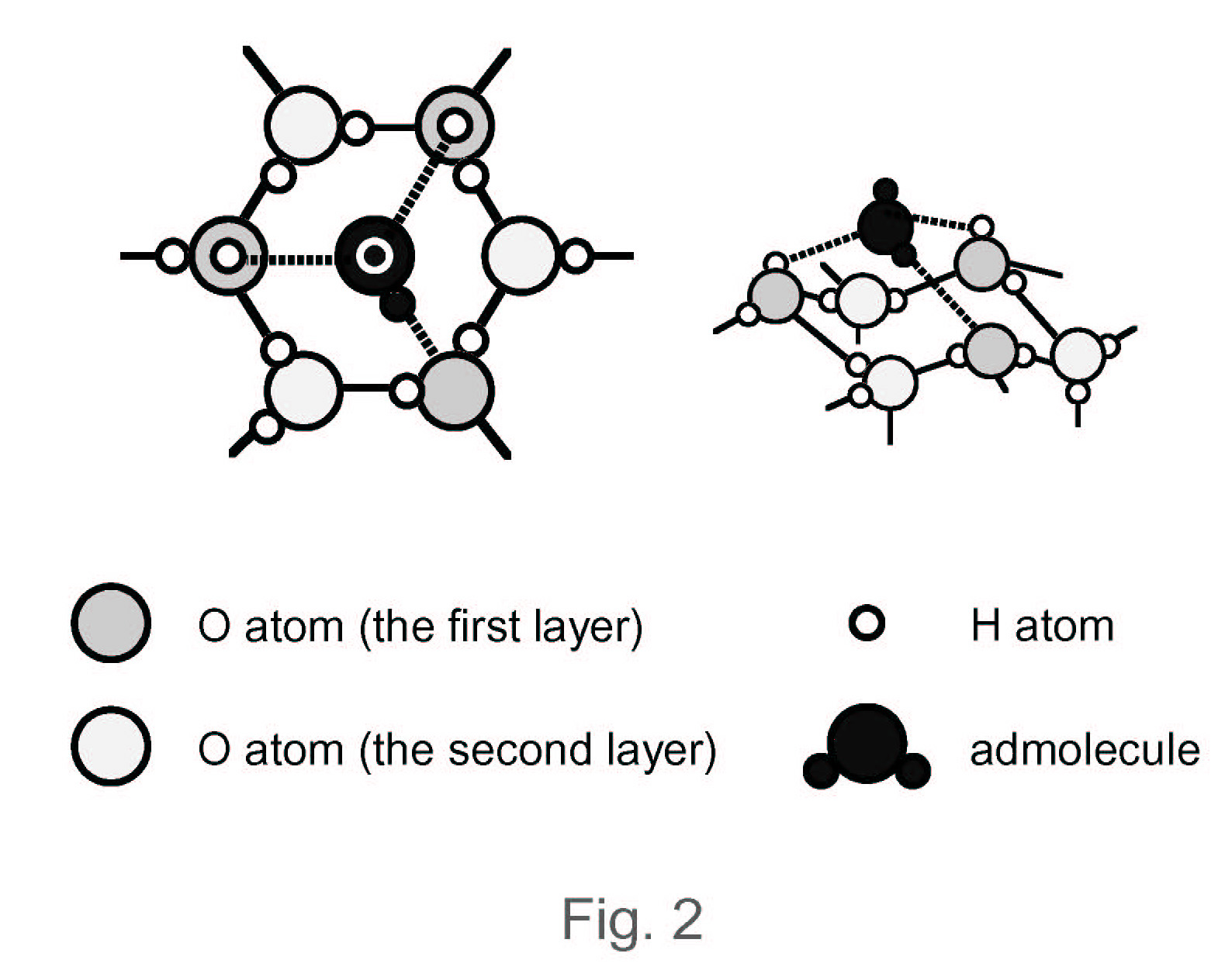

電子の入射電子エネルギー値

(Ep)を変化させることにより振動強度が変化する。これは入射電子が氷の

空バンドに共鳴することによる。Fig.3はバルクと表面

に由来する振動モードをEpに対してプロットしたもので

ある。表面モード(T2)はEpとともに単調に減少する。これは長距離の双極子散乱機構が優勢であ

ることを示す。一方、バルクモード(T5)は

氷のバンド構造を反映して、7 eV付近で最大値を取る

(共鳴散乱)。すなわち、表面とバルクで電子の散乱機構が異なることがわかった。